Dieser Artikel wurde verfasst von:

User Research – also die systematische Erforschung von Nutzerbedürfnissen – ist heute ein wesentlicher Bestandteil guter UX- und Produktentwicklung. Interviews, Tests und Beobachtungen helfen, echte Anforderungen zu verstehen, Prioritäten zu erkennen und Lösungen zu entwickeln, die relevant sind. Doch dieser Prozess kostet Zeit und Budget – zwei Ressourcen, die in vielen Projekten knapp sind.

Genau hier setzt ein Trend an: KI-Personas und sogenannte Synthetic Users. Sie versprechen, Zielgruppen schnell greifbar zu machen und Research-Ergebnisse in Minuten statt Wochen zu liefern. Doch hält der Ansatz, was er verspricht?

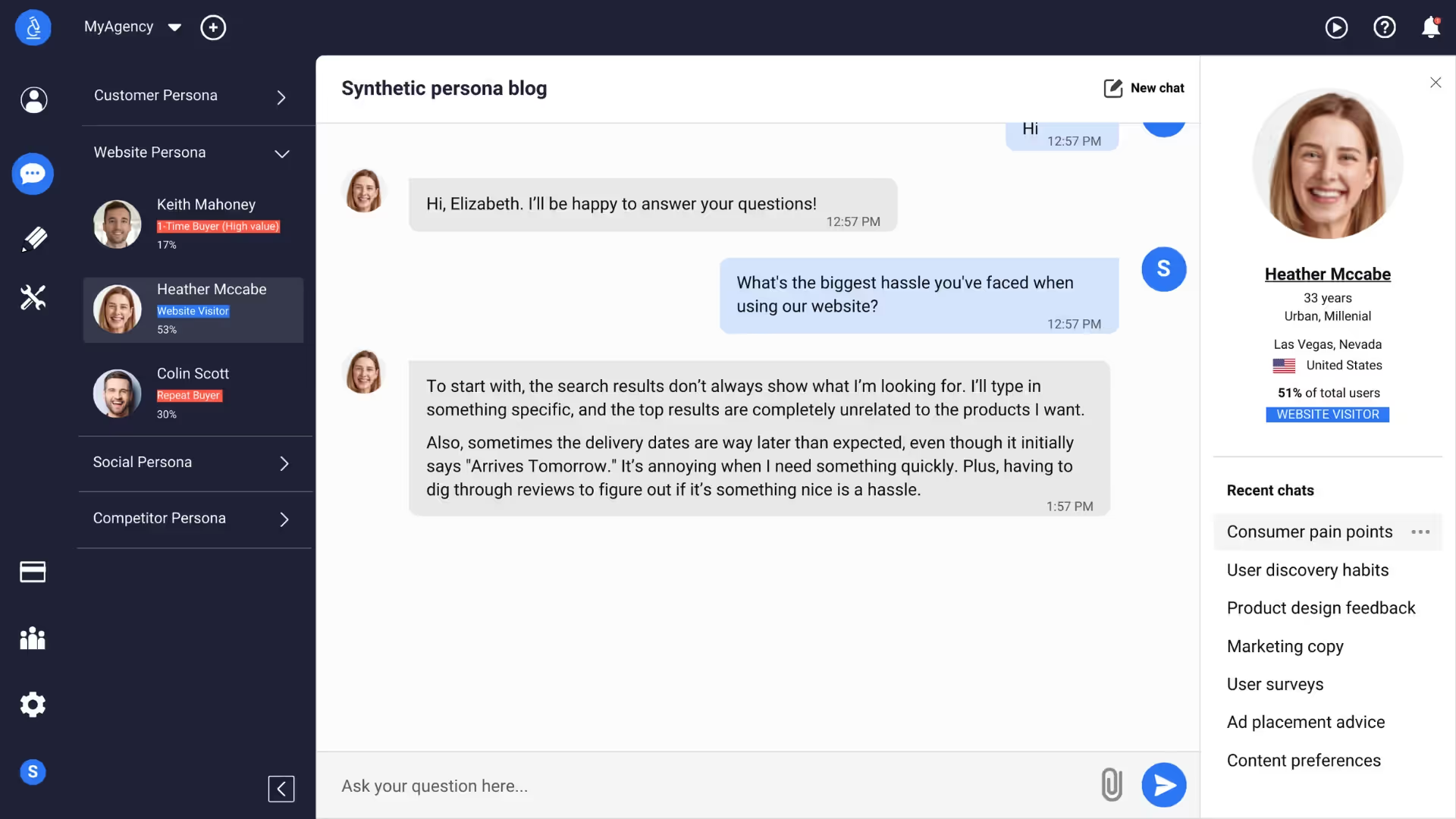

KI-Personas entstehen durch generative Modelle wie ChatGPT, Gemini oder spezialisierte Plattformen. Gibt man eine grobe Zielgruppenbeschreibung ein, erzeugt die KI typische Parameter wie Alter, Einkommen, Gewohnheiten, Werte oder Social-Media-Verhalten. Daraus entstehen Profile, die als Stellvertreter einer Zielgruppe dienen. Mit der richtigen Prompt-Formulierung können diese Personas zudem feinjustiert und verdichtet werden.

Synthetic Users („synthetische Nutzer“) gehen einen Schritt weiter. Sie generieren nicht nur Profile, sondern auch ganze Interviews. Gibt man eine Forschungsfrage ein, antworten diese virtuellen Nutzer wie echte Interviewpartner – inklusive biografischer Details und vorformulierten Aussagen.

Auf den ersten Blick erinnern solche Ergebnisse an klassische Research-Artefakte. Doch im Gegensatz zu realen Personas oder Interviews fehlt der menschliche Erfahrungs- und Beobachtungskontext.

Für B2B-Unternehmen mit komplexen Produkten und langen Entscheidungszyklen kann dieser schnelle Einstieg helfen, erste Anforderungen zu skizzieren und Workshops vorzubereiten.

Die Forschung der Nielsen Norman Group (NN/g) – einem international anerkannten Beratungsinstitut für Usability und User Experience – zeigt jedoch, wie verzerrt die Ergebnisse synthetischer Nutzer sein können.

Synthetic Users sind kein Ersatz für echte Interviews – doch richtig eingesetzt können sie wertvolle Dienste leisten. Wir haben ein paar potenzielle Szenarien für Sie zusammengestellt:

Ein reales Beispiel: Ein führender US-Versicherer nutzt Dynatrace Synthetic Monitoring, um kritische Anwendungen permanent zu testen. Simulierte Logins und Transaktionen prüfen Verfügbarkeit und Performance – und melden Probleme, bevor echte Nutzer betroffen sind. Zusätzlich setzt das Unternehmen synthetische Tests auf den Login-Seiten seiner Wettbewerber ein, um die eigene Performance im Marktumfeld zu vergleichen.

Wenn Ressourcen für echte Interviews fehlen, kann synthetische Forschung ein hilfreicher Startpunkt sein. Doch es besteht die Gefahr, dass ungenaue Ergebnisse ungeprüft übernommen werden – oder dass sich Teams an die schnelle Verfügbarkeit gewöhnen und echtes Research dauerhaft einsparen. Eine ausschließliche Nutzung synthetischer Recherche kann sich daher langfristig als Fehlentscheidung erweisen.

Denn KI-Personas und Synthetic Users sind zwar Werkzeuge mit Potenzial, dürfen aber nicht missverstanden werden. Sie eignen sich, um Projekte schneller anzustoßen, Hypothesen sichtbar zu machen und Teams zu aktivieren. Doch sie ersetzen nicht die Tiefe, Empathie und Authentizität, die nur der direkte Kontakt mit echten Menschen bringt.

1. Nutzen Sie Synthetic Users für Einstieg und Hypothesenbildung, aber validieren Sie Ergebnisse immer mit echtem Research.

2. Setzen Sie sie dort ein, wo Skalierung und Monitoring gefragt sind – etwa für Lasttests oder Markt-Benchmarking (also den systematischen Leistungsvergleich mit Wettbewerbern).

3. Vermeiden Sie es, Synthetic Users als alleinige Entscheidungsgrundlage in kritischen Projekten zu verwenden – sie sind Ergänzung, nicht Ersatz.

Sie möchten wissen, wie Ihr Unternehmen User Research mit KI sinnvoll ergänzen kann? Uhura Digital unterstützt Sie mit Strategie, Research-Expertise und der Entwicklung digitaler Erlebnisse, die Nutzer wirklich erreichen. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch.