Dieser Artikel wurde verfasst von:

Suchmaschinen waren lange der wichtigste Einstiegspunkt ins Internet. Doch mit der wachsenden Nutzung von generativen KI-Systemen wie ChatGPT, Copilot oder Perplexity verändert sich das Suchverhalten spürbar. Nutzer erwarten nicht mehr ausschließlich Listen mit Links, sondern auch direkte, kontextbezogene Antworten.

Sichtbarkeit entsteht also nicht mehr nur in den klassischen Suchergebnislisten von Google, sondern auch in AI Overviews (KI-gestützte Zusammenfassungen) und Antworten von Chatbots. Dort präsent zu sein, kann Vertrauen schaffen – und zwar in fast jedem Stadium der Customer Journey, egal ob Nutzer erste Orientierung suchen oder Entscheidungen zu relevanten Anbietern treffen. Damit rückt neben klassischer SEO auch Generative Engine Optimization (GEO) in den Fokus.

Suchmaschinenoptimierung (SEO) bleibt dabei die Grundlage. Sie sorgt dafür, dass Inhalte technisch sauber sind, klar strukturiert aufbereitet werden und von klassischen Suchmaschinen wie Google auffindbar sind. Dazu zählen bewährte Maßnahmen wie der Einsatz relevanter Keywords (Suchbegriffe), Backlinks (Verlinkungen von anderen Seiten auf die eigene Website), sogenannte Meta-Tags (Titel und Beschreibungen, die Suchmaschinen helfen, Inhalte richtig zu interpretieren) und eine gute technische Performance.

Generative Engine Optimization (GEO) – oft auch als KI SEO bezeichnet – erweitert diesen Ansatz. Inhalte werden so aufbereitet, dass sie von Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT, Gemini oder Claude verstanden und in Antworten integriert werden können. Hier zählen Qualität, klare Struktur, präzise Antworten – und Inhalte, die durch nachvollziehbare Quellen gestützt sind, etwa Studien, Fachartikel oder eigene Daten.

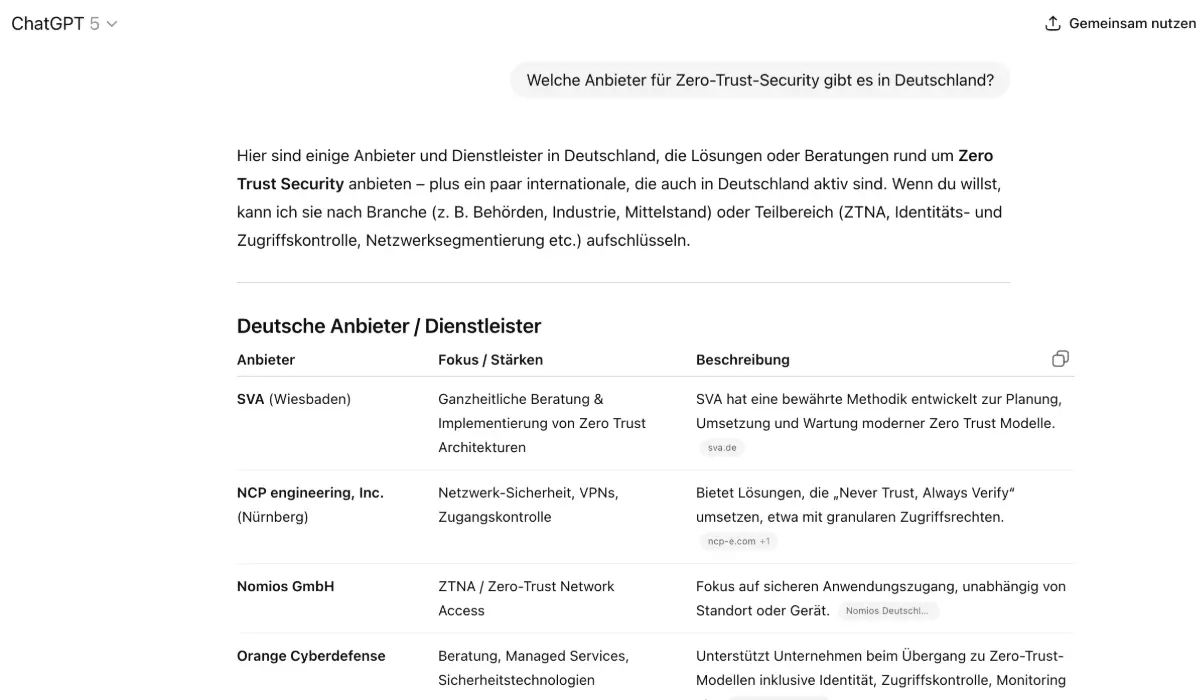

Der Unterschied zeigt sich am Ergebnis: Google präsentiert viele Links, aus denen Nutzer wählen können. Generative Systeme liefern dagegen eine einzige, verdichtete Antwort – manchmal ergänzt durch Tabellen, Code-Snippets oder PDFs. Für Unternehmen heißt das: Sichtbarkeit wird nicht nur in Klicks gemessen, sondern daran, ob eine Marke in dieser Antwort überhaupt genannt oder zitiert wird.

Um zu verstehen, wie Unternehmen ihre Inhalte für diese neue Art der Sichtbarkeit vorbereiten können, lohnt sich ein Blick darauf, wie generative Systeme Antworten eigentlich erzeugen.

Generative Systeme kombinieren drei Ebenen:

So entsteht eine Antwort, die verdichtet, multimodal und oft vertrauenswürdiger wirkt als eine lange Ergebnisliste. Für Unternehmen ist das eine Art Paradigmenwechsel: Inhalte sollten in Zukunft so gestaltet sein, dass sie von KI-Systemen zuverlässig verstanden, verarbeitet und zitiert werden können. Im nächsten Schritt zeigen wir einige zentrale Handlungsfelder, die sofort angegangen werden können.

Neben klassischen Kennzahlen wie Rankings, Klickrate und Conversions sollten B2B-Unternehmen auch erfassen, wie oft ihre Marke in AI Overviews oder generativen Antworten genannt wird. Das macht sichtbar, ob Inhalte nicht nur in Google auffindbar, sondern auch für generative Systeme relevant sind.

Ein einfacher Test – typische Kundenfragen in ChatGPT, Copilot oder Perplexity eingeben und prüfen, ob die eigene Marke erscheint. Fehlt sie, könnte das ein Hinweis auf Lücken im Content oder in der Außendarstellung sein.

Generative Systeme werten externe Signale stark: Fachartikel, Studien oder Kundenprojekte sind wichtige Indikatoren für Vertrauenswürdigkeit. Auch E-E-A-T-Kriterien (Expertise, Experience, Authoritativeness, Trustworthiness – ein Qualitätsrahmen, den Google und zunehmend auch KI-Systeme nutzen) spielen eine zentrale Rolle. Es ist also vorteilhaft, gute Inhalte nicht nur auf der eigenen Website zu haben – sondern als Marke auch ein starkes, sichtbares Profil im Mark zu besitzen.

Ohne eine saubere technische Basis können Optimierungen ihr Potenzial nicht vollständig entfalten. Dazu gehören schnelle Ladezeiten, strukturierte Daten (z. B. mit Schema.org für FAQs oder Produktinformationen, damit Maschinen Inhalte besser verstehen) und eine klare Architektur der Website. Ein wichtiges Werkzeug ist das FAQ-Markup – ein Code-Snippet, das häufige Fragen und Antworten technisch so auszeichnet, dass Suchmaschinen und KI-Systeme sie direkt erkennen und verarbeiten können. Nur wenn Inhalte maschinenlesbar und technisch zugänglich sind, können sie in Suchmaschinen wie auch in generativen Modellen erscheinen.

Generative Systeme bevorzugen Inhalte, die direkt auf Fragen eingehen, klar strukturiert sind und sich leicht verarbeiten lassen. FAQ-Bereiche, Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Tabellen bieten dafür eine ideale Grundlage. Wichtig ist, Sprache und Aufbau so zu wählen, dass auch komplexe B2B-Themen verständlich und eindeutig formuliert sind.

Für B2B-Unternehmen ist die Frage nicht „SEO oder GEO“, sondern wie beide ineinander greifen. Klassisches SEO sorgt für technische Sauberkeit und Auffindbarkeit in Suchmaschinen, GEO ergänzt es um die Präsenz in generativen Antworten. Wer nur eines davon berücksichtigt, riskiert Sichtbarkeitslücken. Der entscheidende Faktor ist also ein hybrider Ansatz.

Der folgende Kurz-Check könnte Ihnen erste Hinweise liefern, wie gut Sie als Unternehmen bereits im Bereich KI SEO aufgestellt sind.

Wenn Sie diese Fragen für Ihr Unternehmen beantworten möchten oder Ihre Sichtbarkeit im KI-Zeitalter strategisch ausbauen wollen, unterstützt Uhura Digital Sie gerne – von der Analyse über die Strategie bis hin zur Umsetzung. Rufen Sie einfach mal an.